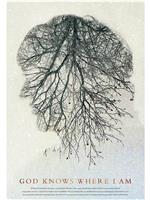

上帝知道我在哪儿(2016)

演员: Joan Bishop Paul Appelbaum Doug Bixby

上映时间:2016-04-07(克利夫兰国际电影节) / 2016-10-07(汉普顿国际电影节)

更新时间:

资源状态:

大数据看吧 暂时没有为您收集到播放资源!

《上帝知道我在哪儿》下载资源

抱歉!【大数据看吧】暂时没有为您收集到下载资源,请您继续关注!

《上帝知道我在哪儿》相关推荐

《上帝知道我在哪儿》剧情内容介绍

《上帝知道我在哪儿》

剧情内容介绍

上帝知道我在哪儿原名:God Knows Where I Am,

一位接受过良好教育的母亲,患有严重的精神躁郁症,流离失所,最终被送往新罕**尔州的***医院接受为期三年的治疗。 她拒绝治疗,离开医院,游走了10英里之后,她闯进了一座废弃的旧农舍。靠着雨水和从附近果园摘的苹果,她度过了新罕**尔州有史以来最寒冷的冬天。 当人们发现她的**的时候,还发现了一本她这四个月期间在农舍里写的日记,里面记录了她的失智、见解、幽默和精神世界。

闸北陆小哄 2018-11-30

我其实想要知道琳达在那间中国餐厅到底发生了什么,躁郁症发作的诱因是什么,但这似乎不是片子关注的重点。

Yixin ZHANG 2018-11-30

idocs2018。很重的故事!对这个故事更感兴趣在精神分析的角度,个人遗憾导演的手法、角度更侧重于**还原、对体制的质疑,主人公心理、经历没有深挖。摄影辛苦了!剪辑也辛苦了!然而总能感受到摄影师的存在、黔驴技穷的无奈(没有主体靠空镜头叙事太难拍)遗憾摄影少了主观情绪塑造而使用大量冷静直白旁观的说明性空镜头,感受到的不是人物本人而是摄影师先生。当然已经很好了。直到结尾才更接近人物。剪辑上用得也比较散乱。感觉可以更短。

Major少校 2018-11-30

题材比较好,对我挺有价值的自述文本,不过想拍成纪录片还挺难的,毕竟这是个没有主角的纪录片,靠场景和静物让主人公还魂,这样也算挺不错了。我觉得这个展看两场下来最大的疑问是:有些东西为什么一定要做成纪录片?仅仅是因为现在文字作为大众媒介传播力不足吗?!有机会我应该会买盘好好研究一下这片吧

marvellousの, 2016-12-17

中间睡着了。开头一个美好人生。结尾一个孤独结局。

ぺロぺロ 2019-06-03

被简介吸引,以为会有很多哲学性的人生思考,结果越看越失望,和预期的不一样。纪录片这种让周围的人来说三道四的模式,总觉得不好

豆友38137057 2018-11-30

四星半。我觉得拍的还挺好的,通过导演营造出的气氛变化,沉浸式地体验到了结识主人公的感受,被她表面的开朗才情吸引又因她黑暗的内心感到窒息。主人**笔优美的日记、精美的空镜和相关人的采访、影像资料展示,虚实结合,由命案悬念引入,逐渐展开主人公的生活和内心(这个部分依然有悬念,女主虚构的丈夫最后揭示),最后上升到理性思考,都挺圆融的。影片对主人公的关怀体现在对体制的不满,然而我们遇到这种状况……

🐘 2018-12-28

“****”这样的演绎手法是很有代入感的,大量反复的关于苹果的空镜头逐步加深绝望感。可惜没有寻找到导致这个原本自由乐观的灵魂走向幻灭的根源,稍感遗憾。 “时间真漫长啊,天气没那么冷了,于是我出去摘苹果。”

临时居所 2018-12-01

#iDOCS#片子主要要问的就是一个问题:一个在思考、判断上有障碍的***患,是否有拒绝治疗的权利?导演说70年代之前美国曾经对***患的治疗采取强硬手段,之后改革则似乎走向了另一个极端,给予了过多的权利。片子中的琳达拒绝治疗,最终饿死在一个不属于自己的空房子中。片子拍摄的主体就是这个空荡荡的房子,屋子中没有做什么改变,就是它原本的样子,包括那些苹果。片子的摄影也来到现场,是一个特别可爱调皮的老头,翻译在翻译他的话的时候全场笑了起来,然后他还特意表扬了翻译老师说逗笑全场翻译的特别棒。有人提问这个片子没有主人公,只能拍房子摄影拍摄的时候是不是也挺绝望的。老先生则回答,说拍摄这个房子从春到冬,去感受房子的气息的时候甚至会觉得有琳达的气息在,也是很神奇的体验。

略知她一二 2018-11-30

强调个人自由、自我意志和***人无法为自己做出决定的困窘,是文明社会中越来越多的二律背反。虽然朋友说影片没有将有价值的问题继续探讨下去,我仍觉得这是个不错的作品。

废物时钟 2018-12-01

#idocs# 旁觀視角試圖解釋Linda之死的社會推手,以日記為視角的主觀表達嘗試貼近她生命最後的心理狀態,一次優美與邏輯並存的闡釋。攝像大哥充分詮釋了如何將一棟房子拍出花來hhhh